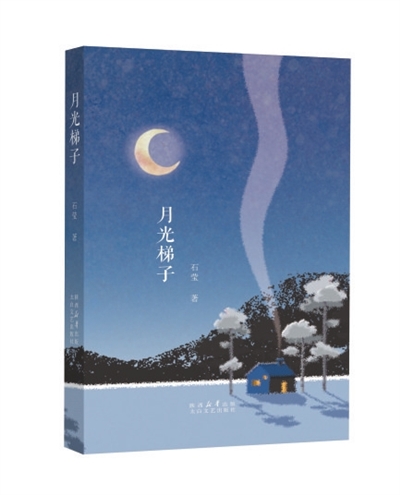

刘亚武

石莹的语言像她所喜爱的鲜花那样清新雅致,结构伸展上又像一只小鹿在林间轻灵地跳跃,整体营造出一种梦幻般的氛围。她的文本符合现代都市人轻阅读的趣味,当你深入进去,又能感受到流水深处淡淡的忧伤,甚至一股苍凉气息扑面而来。这表明石莹的写作不只对于语言控制上日臻成熟,同时也开始深入生命的内部展开对于存在的共振。

诗集的第一辑收入以各种植物为题的诗篇,有趣的是,这些植物描写在诗中所占的比例并不高。也就是说,这些花草只是整体地熏染,并不是单纯咏物。它们的出现更多是诗人的写作策略:将抒情和叙事以更加诗性地呈现出来,既避免了线性写作,又能在情与理、虚与实上相互补充。如同小辑名称“植物的第三重性格”,诗人试图抵达卡尔·荣格集体无意识的根性。比如,她在《蔷薇》中,诗人将其人格化,“我喜欢一切美丽而危险的事物”,认真反思了婚姻的本质,在自由的活性与理性的回归之间做出了抉择,很有现实意义。《苹果》一诗中,虽有着近似的情感逻辑,但是她在第一节写下这样的句子:

女人一生只做一次美梦

比如:蝮蛇藏在鸢尾花丛中,月光下晾晒即将成熟的水果

蜗牛背着谎言

你走向我——

这和她在《蔷薇》中“美丽的危险”虽然近似,但是这样罗列物象而毫无堆砌感,说明“相异的相似”,具备某种普遍性。这些都是诗人内心隐秘情感的书写,汇聚着情感经验,对位客体的指向不乏虚拟元素,符合女性青涩时期的想象。然而,这些情感最终的指向,都有一些缺憾,属于“爱情未满”。珍贵的亲情也出现在植物隐喻中。《魔芋》中,诗人让时光倒流,让远去的外婆归来,和妈妈一起将缝好的新棉衣套在我身上,这样的细节让人感动。《鬼针草》则通过锥形种子追溯血脉的源头与走向,匍匐着外公外婆依稀的身影,与我们淡忘的乡音形成背刺的痛感。

令人称道的是,诗人在情感的指涉不止围绕着个体而展开。《苣荬菜》中,诗人雨中邂逅一个孤苦无依小女孩,与母亲对我患病照顾的画面并置,形成一个对位描写,让人共情。这样具备“他者视角”的写作,标志诗人开始进入到一个更宽阔的维度,无疑是一种情境上的蜕变。

有关元素的一组诗中,《月光梯子》写出了石莹的辨识度。诗人通过一组小动物侧面去描写月光,可谓另辟蹊径。此刻天上明月不再高冷,而是那么可爱。《关于火的N种可能》,颇有史诗气息。面对着三星堆青铜器,以及异国的角斗场,诗人展开了还原、想象与反思:“奴隶的骨骼高于史书”“王国摔死在铁器上”“我不能在一杯卡布奇诺中复述历史”。

诗人在行文中很少单一地取象,并且总是在虚与实、古与今、空间旋转不停跳跃、快切,努力制造出两重以上的语境,整体效果上避免了惯性滑动,显得陌异、繁复而梦幻。《信物》里,在首尾是中国南方的情境中,镶嵌了一段斯里兰卡的旅行经历,中国的风车茉莉与异国的鸡蛋花完成了对情感的同构,整首诗显得清逸、唯美。《《击壤歌》则是一曲对于祖父母的颂歌,但是在诗人所有叙事诗中是非常出色的,关键我认为语言及物落地,充满着坚实的细节和乡村古老的画面,诗人是通过很实的画面快速切换,我甚至认为可以成为她未来写作的一种向度。《礁石的缝隙》则是诗人对于大场面描写一个聚焦,她甚至插入高原秃鹰猎食的画面,与自己挖掘佛手螺的场景进行比对,自然地完成对一件事的反思。

石莹的两首长诗,我个人非常喜欢。第一首《未达之境》几乎是一部个人的成长史,对于她本人很有纪念价值,对于研究诗人诗歌也是很好的文本。这个“未达”的定向非常好,不完美则正是值得追求的意义所在,这是对终极意义真正地寻找。《冬天,雪花和树》几乎以童话般的清澈描述了男孩与女孩近乎爱情乌托邦的世界,令人神往。

总体上,石莹的取象多来自山水自然,可以算是一个自然主义写作的诗人。她在部分意象使用时起到“兴”的作用,不纠缠,这是她的一个特点。其次写情感的比例比较大,有一定虚拟成分,却是逻辑的真实。叙事反思的诗篇中有一些优秀范本,可作为未来写作的尺度。文本中大量出现“河流”这个意象,是诗人一种时间写作技巧。她有意加强时间的折叠,这种“共时”性无疑让存在的现场感更加彰显。诗人文本上最明显的特点可能是结构上的一种跳跃,电影上叫交叉蒙太奇,这可以有效避免线性写作、惯性写作,甚至能制造出多重语境,产生空间错落之美。这是诗人石莹的第一部诗集,在写作上已经呈现出多种可能性,表现出同龄人少有的稳定,因此我坚信她的写作会越来越自足,完全可以发出个人更大的声音。